面接の逆質問、間違ってない?他者貢献で差がつく理由!

1番知りたいこと(給料や残業)を聞くと、落とされるし…内定に繋がりそうな質問てなんだろう…ポチ(ネットを検索)

このように、わたくし面接の逆質問が大嫌いでした。

一番気になることは、いつも聞いちゃダメの類い。

企業に気に入られそうな、別に知りたいわけでもないことをとりあえず質問する

こんな表面的なやりとり意味ないだろう!なんで逆質問なんてあるんだ!と、新卒就活の時は特に思いました。

しかし、

「会社員の基本も、他者に貢献することである」

この考えと出会い、

なーんだ、そう考えたら逆質問なんて簡単に作れるじゃん!

と、質問内容が思いつかない悩みが一気に解決しました。

- 逆質問、どう作るべき?

- どういう内容を含むべき?

- 内容を考える切り口は?

- 全く思いつかないどうしよう

そう悩む、転職面接を控えている方へ、

そして新卒就活が始まる方へ、

人生のターニングポイントで逆質問に困っているあなたへ、解決のヒントをお送りします!

逆質問は、他者貢献マインドで

他者貢献とは文字通り、他者の役に立つことです。

就活面接で例えると、「他者」は応募先企業とその社員が当てはまります。

自分がチームに加わったら、仕事仲間にどんな貢献ができる?

自分を雇用すれば、会社にどんなメリットを提供できる?

この思考を根っこに添え、質問を考えましょう。

なぜ他者貢献を、意識すべき?

うちの利益に貢献しないのなら、雇う理由はない

これにつきます。

みなさん、ご自身が管理職or社長として、採用面接する場面を想像して下さい。

ケースAとB、どちらの質問をした応募者を、雇いたいと思いますか?

自分の待遇を気にしたケースBの質問より、Aの内容の方が「お、この人入社後活躍してくれそう」と、イメージが湧きます。

そのため、

自分は会社のために何ができる?

何をしたら、同僚や会社のためになる?

どうやったら会社の利益に貢献できる?

この意識が根っこにある、質問を考えるのがおすすめです。

監査法人に応募する際、業界特有の資産保有制限を気にしていました。

そのためエージェントに、逆質問で聞いてもいいですか?と確認したところ…

株取引など、資産保有関連のこと、質問してもいいですかね?

それは絶対に、内定後にして下さい。

「選考段階で聞いたら不採用だから、絶対聞くなよ」という、副音声が聞こえるようでした(笑)

今思うと、選考時に聞かなくて本当によかったです。

この人うちで活躍できそう?を確認する場で、「資産保有の(ry」を聞かれると、「仕事よりそっち優先か…メモメモ(評価減点)」と思われそうです(少なくとも私は思う)。

おまけに入社後の超複雑なルールを見た際「あ、これ聞いても知らん確率の方が高いわ」と思いました。

実際に、その後パートナーにさりげな〜く聞いてみる機会があったのですが…

私の役職だと制限がめっちゃ厳しくてね〜やってないから、ぶっちゃけわからないのよ。社内にそれ関連の部署があるから、そこに聞いてもらうのが一番かな。

という回答でした。

逆質問の具体例

他者貢献大切と言われても、具体例浮かばねぇ。

未経験入社だと利益貢献できないよ。文字通り「経験なし」なんだから。

そんなあなたに、私が行った逆質問例を紹介します

他者貢献ありとなし、両方紹介するため比べてみて下さい。

他者貢献あり

テレワークを活用する際、気をつけるべきことはありますか?

例えば監査法人への未経験転職面接で、この逆質問をしました。

前職はテレワーク禁止でした。

エージェントから「テレワーク可能です」と聞き、

同僚の都合や忙しさが見えないから「よろしくないタイミング」で連絡とってしまうの、心配だな…

毎日会って話せて当たり前の働き方しかしてないから、うっかり迷惑かけないかな…

よし、予めコツを聞いておこう。

そう思い、生まれた逆質問でした。

面接では質問後、「なんでこの質問をしたの?」という会話の流れになりました。

在宅だと、相手の忙しさが見えないので…今声をかけて邪魔にならないか?などが心配で…良い協力関係を築くためにも知っておきたくて…

その、相手を思うマインドさえあれば大丈夫!

おや?一気に空気が明るくなったような?

冗談抜きで質問の意図を説明後、場の雰囲気が明るくなりました(おまけに、なんかちょっと嬉しそう?とも思いました)。

面接官の反応を分析すると…

- 応募者がテレワークの質問をした

- 同僚と良い協力関係を築きたいから

- 良い関係を築く→円滑な仕事に繋がる

- 円滑な仕事→会社の利益を生み出す可能性あり

- 間接的に、利益貢献すると判定された(と思う!)

スキルも経験も無いが、心構えから会社の利益貢献に繋がる可能性ありという結論になったと思います。

実際にその法人には内定を頂けて、内定後の面談で採用理由を聞くと…

仕事で人と協力するベースが、ちゃんとあると思えたから!

回答を聞き、「ちゃんと周りと協力し、いい仕事(利益に繋がる事)をするでしょう」と判定されたのかな?と、より思いました。

他者貢献なし

伝わらなかった例

テレワークを活用する際、気をつけるべきことはありますか?

この内容ですが、他の選考でも逆質問しました。

テレワークね…自分はその制度、結構難しいと思うんだよね

あれ?なんか微妙な雰囲気に…やばいかも?

内定を頂けた会社の時とは違い、「同僚との協力を思っての質問」という点は全く伝わっていなかったと思います。

「応募者はテレワークがしたいからこの質問をした(自分の好み優先)」と、認識されたでしょう。

テレワーク消極派の面接官からすると、

- 会社のためにならないテレワーク

- そのテレワークをしたい応募者

- 会社への貢献より、自分の好み優先

- 不採用

この流れが成立したと思います。

例え自分に他者貢献の意思があっても、相手に伝わらないとアウトという例でした。

100%自己都合の例(新卒就活にて)

会社の利益に貢献するとか、新卒就活では微塵も思い付かなかったな(笑)

という、やらかした例もあるためご紹介します。

みなさん、新卒向けの「就職Expo」といったイベントに参加したことありませんか?

その会社には、就職Expoで出会いました。

当時やりたいことも、仕事にしたいことも、全然わからなかった私は流れ流されるまま選考を受けました。

しかし3次面接まで進み、急に不安が…

結果、抱いた不安を馬鹿正直に逆質問しました。

新卒で即戦力になるわけもなく、

会社に興味があるわけでもない、

でも待遇は気にする応募者、

- 自分の好みを確かめる質問ばかりする

- 会社に貢献する未来が見えない

- 不採用

当たり前の結果ですし、企業からすると傍迷惑な応募者ですね(笑)

これが、初めから会社への貢献マインドのない、あかん例です。

逆質問の作り方

他者貢献の定義はわかった、

良い例とダメな例もわかった、

でも具体的に思いつかない…

そんなあなたに、コツを伝授します!

未経験転職や、新卒就活の場合

考え方

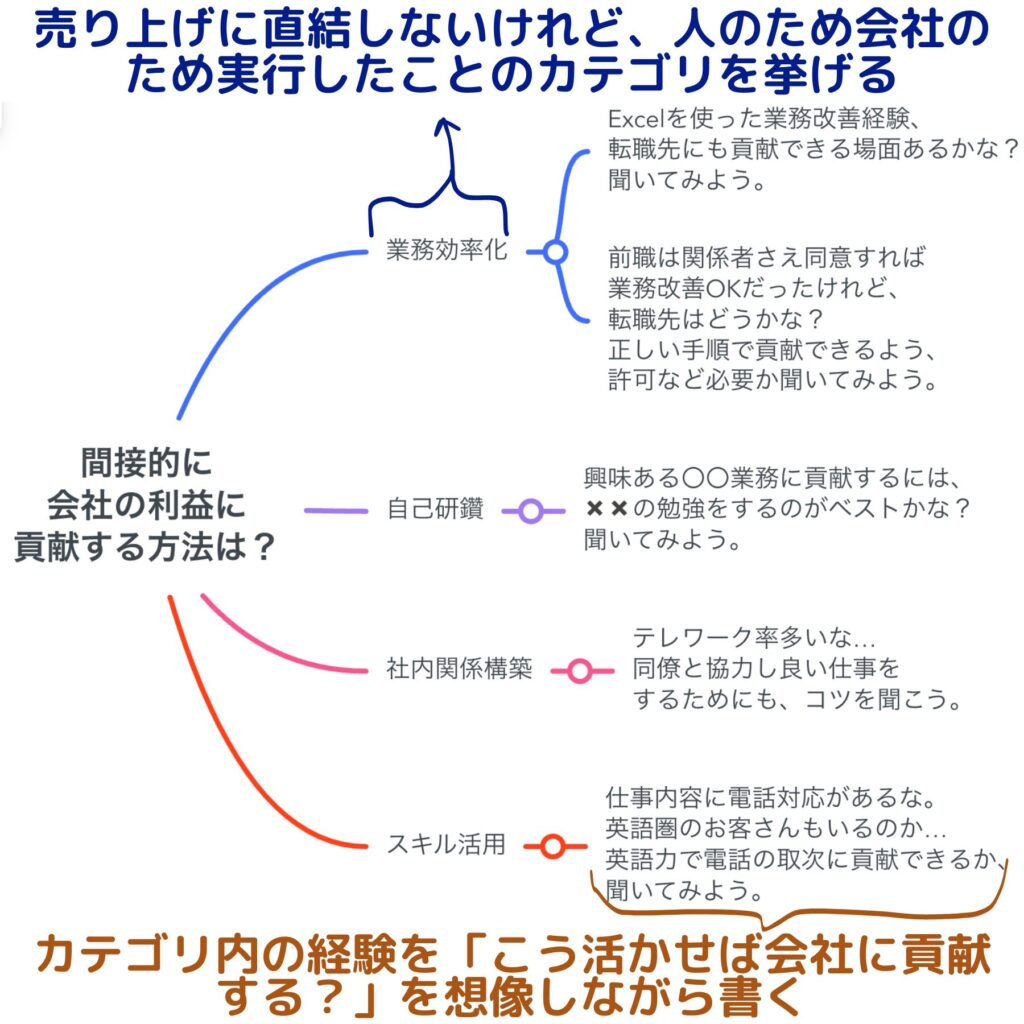

会社の利益に直結する経験やスキルが無い場合「間接的に利益貢献する方法は?」を、考えましょう。

「新卒就活と未経験転職の逆質問、今だったらどんな問いを用意する?」を、考えてみました。

それがこちら

仕事の仕方や、社内の間接業務(改善活動など)が切り口になると思います。

自分の意見を述べたうえで

個人的な意見にはなりますが、

何の勉強すべきですか?

と、直球に聞くよりも

Xで基礎知識を磨くべきと考えています。他にも、入社前のおすすめ勉強内容ありますか?

ただ「答えを教えて」と聞くより、自分の意見を述べてからお伺い立てる方が「ちゃんと自分なりに考えたんだ」と、好印象に繋がります。

しかし「結論ファースト&ダラダラ話さない」も大切です。

長ったらしくならないことに気をつけながら、自分の意見を含む逆質問を考えてみましょう。

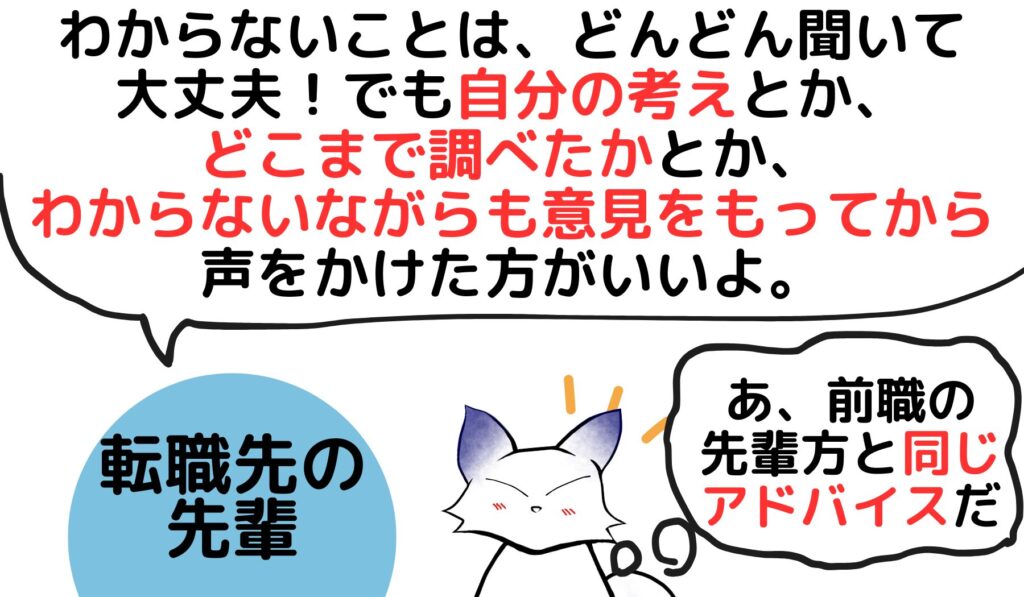

添削してもらおう

作った質問は、適切な第三者に見てもらいましょう。

- 新卒就活→学校の就活サポートの人

- 転職活動→転職エージェント

などが、挙げられます。

自分は「これ他者貢献意識している!いい!」と思っても、側から見ると「そうかな…?」という可能性もあります。

採用側の視点を熟知している人のチェックは、必須です。

具体的なスキル・経験がある場合

経験値0の就活しか経験のない私に、偉そうなことは語れませんが、

将来「即戦力として転職する」なら、「会社の利益に繋がりそうなスキル・経験を切り口に、質問しよう」と考えています。

どうしても聞きたいことは工夫しよう

家の都合で、どうしても残業できない。休日出勤もできない。

などなど、人それぞれ都合があり、どうしても確認しないといけないケースもあると思います。

そういう時は、質問の仕方を工夫しましょう。

例えば「残業はできない」という事情がある場合、

家庭の事情で残業できませんが、それでも問題ないでしょうか。

所定労働時間内だけでも、貢献させて頂ける仕事はありますか?業務改善も行うことで、こなせる仕事を徐々に増やしていく所存です。

両方とも「残業できない」という旨を含んでいますが、後者の方が好印象に繋がると思います。

このように雇用者側に「自分の希望を聞いてほしい」時は、

- 制限ある中でも、最大限貢献したい

- 制限あるが、それでも雇用するメリットを提案する(先ほどの例で言うと、「業務改善しこなせる作業量を増やします」の内容)

この2つを意識し、逆質問を考えましょう。

まとめ

他者(会社、会社の同僚)の役に立ち、利益貢献すること!

彼らの困ったことや悩みを解決し、貢献すること!

「この人はきっと、会社の利益に貢献する」と思われないと、採用されないため!

入社後、「会社に貢献してくれそう!」というイメージを与えるため!

他者貢献なしの逆質問だと、採用意欲が落ちるため!

- 未経験転職・新卒就活の場合

「間接的に利益貢献する方法は?」を、切り口に考えてみよう!

人との連携で工夫したことは?

業務改善した経験は?

などなど、自分と周りの些細な「困ったこと」を解決した経験は、立派なアピールポイントになりうる! - 経験者転職の場合

持っているスキル・経験が、どの業務で貢献できそうかを聞いてみよう! - その他Tips!

作った質問は、自分の考えを述べたうえで伝える形にしよう!

作った質問は、知見のある第三者に添削してもらおう!

伝え方を工夫しよう!

お給料事情やら、ワークライフバランスやら、入社前に知っておきたいことはたくさんあります。

しかし自己都合の質問はグッと抑え、内定後まで我慢するのが吉だと思います。

以上、ありがとうございました!

おまけ: 婚活に例えると(笑)

就活はある意味、婚活やお見合いです。

新卒就活時、よく耳にしました。

NGな逆質問を婚活に例えた内容を見た際、「あ、ガチで婚活だ」と思いました。

婚活に置き換え!

初対面のよく知らない相手に、

末長くお付き合いできるかを確認する場で、

あなた(会社)は私に尽くしますか?

ばっかり問われると、確かに嫌です(笑)

この例えを知り、改めて「本気で聞きたいことは内定まで我慢!」と思いました。

また、婚活に例えた時のひどい例を知った皆さんは、既に他の応募者との差別化に成功し始めていると思います。

あとは他者貢献マインドを意識した、逆質問を作ってみてください

- 逆質問は、他者貢献マインドで

この考えは、下記Youtuberさんのライブをきっかけに知りました。

アーカイブされたライブ動画は、残念ながら一般公開されていません。

しかし役立つ転職動画は他にもたくさん投稿されているため、興味ある方は覗いてみて下さい。